やきとんの発祥にはいくつかの説があり、その歴史を正確に特定するのは難しいですが、焼き鳥の派生料理として誕生し、戦後の日本において特に広がったと考えられています。

やきとんの歴史を理解するためには、いくつかの時代背景や食文化の変遷を知ることが重要です。

以下に、やきとんの発祥に関連する要素とその歴史的な経緯について詳しく解説します。

焼き鳥の影響

やきとんは、焼き鳥文化が発展する過程で派生した料理とされています。

日本では古くから串に刺して焼く料理が存在し、特に鶏肉を使った焼き鳥は江戸時代から人気がありました。

焼き鳥屋台や居酒屋は、手軽に美味しい食事を提供する場として庶民に親しまれてきました。

戦後の食料不足とやきとんの普及

やきとんが本格的に普及したのは、第二次世界大戦後の食料不足の時代です。

戦後の日本では、食料が限られていたため、鶏肉に限らず豚肉やその内臓を活用することで食材を無駄なく使おうとする工夫が広がりました。

豚肉は比較的入手しやすく、鶏肉よりも安価であったため、豚の様々な部位を焼いて食べるやきとん文化が庶民の間で人気を博すようになったのです。

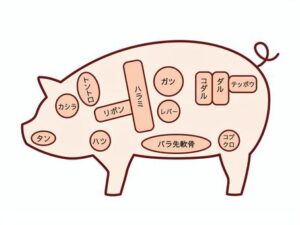

特に内臓系の部位(ホルモンやレバー、腸など)は、それまであまり食べられていなかったため、戦後の復興期においては「もったいない」という精神で積極的に食べられるようになりました。

こうした背景から、焼き鳥の技術を使って豚肉やその内臓を焼くやきとんが誕生し、安価で美味しい食べ物として居酒屋や屋台で広く提供されるようになりました。

東京の「もつ焼き」文化との関わり

やきとんが発祥したとされる地域の一つに、東京の「もつ焼き」文化があります。

もつ焼きとは、豚や牛の内臓(モツ)を串に刺して焼く料理で、やきとんの元祖とも言えます。

特に戦後の東京では、もつ焼きの専門店が数多く現れ、安価なホルモンを使用した料理が労働者層に人気を集めました。

これらの店では、ホルモンを焼いて食べるスタイルが定着し、やがて豚肉全般を使ったやきとん文化が確立されていきました。

高度経済成長期とやきとんの定着

1950年代後半から1970年代にかけての高度経済成長期に、日本社会は急速に発展し、それに伴って居酒屋文化も広がりました。

やきとんは、安価でボリュームがあり、ビールや焼酎などのお酒とも相性が良いため、サラリーマンを中心に人気を集めました。

居酒屋では、焼き鳥と並んでやきとんが定番メニューとして提供されるようになり、これが全国に広まるきっかけとなりました。

地域ごとのやきとん文化

やきとんは東京を中心に広がりましたが、地方によっては異なる名称やスタイルで発展してきました。

例えば、関西地方ではやきとんを「豚串」と呼ぶことがあり、また北九州などでは「ホルモン焼き」として発展しました。

地域ごとの味付けや提供スタイルに違いがあるため、やきとんは全国各地で独自の発展を遂げています。

やきとんと現代の食文化

現代において、やきとんは居酒屋や屋台の定番メニューとしてだけでなく、焼き鳥専門店や高級な焼肉店でも提供されるようになっています。

特に内臓系の料理が見直され、栄養価の高さや独特の味わいが再評価される中で、やきとんは幅広い世代に親しまれるようになりました。

また、豚肉の品質向上や調理技術の進化により、現代のやきとんはより洗練された料理として楽しめるようになっています。

まとめ

やきとんは、戦後の食料不足と焼き鳥文化の融合から生まれた料理であり、東京のもつ焼き文化を中心に発展しました。

経済成長期に全国的に広まり、現在では日本各地で親しまれる庶民的な料理として定着しています。

豚肉の様々な部位を使ったやきとんは、食材を無駄にせず、コストパフォーマンスに優れた料理として、今後も愛され続けることでしょう。

以上、やきとんの発祥についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。